『ヤマトの王墓桜井茶臼山古墳・メスリ山古墳』から画像転載しました。

このPHOTOは、1954年撮影とのことです。周りの田んぼの形が周濠の姿を残して分かりよいので転載させてもらいました。桜井茶臼山古墳は、全長200m、形状が前方後円墳の中でも宮崎県で良く見られる柄鏡式という特徴的な古墳です。上の航空写真では、後方部が広がらずにすっと伸びた柄鏡な形状が良く分かります。

ブログ内でも2018年に行きたい古墳として記載していた古墳で、ギリギリ2018年中にチェックできたのですがなかなか備忘が書けず放置していました。

これだけの巨大古墳でありながらも陵墓参考地となっていないため立ち入り可能という素晴らしい条件!さらに柄鏡式な形状はそれに先行する箸墓古墳をはじめ、初期の前方前方後円墳の成り立ちの中でどういう位置関係になるのか?まだまだ謎が残る古墳ですが、その魅力は後年の発見によりより輝くことを期待して、現在の情報で桜井茶臼山古墳を見ていきましょう。

最新情報は2009年の再調査により全長は200m、副葬された銅鏡の数は81面超!

竪穴式石室は全面に水銀朱が塗られた大王墓に相応しいもの。当然ながら今は見ることはできませんがこのような姿だったとのこと。

こちらは橿原考古学研究所アトリウムでの展示パネルより。

この時の出土品である木棺が一般公開されており、2019年9月実物を見てきました(併設博物館は現在改修休館しています)。

周りに立ち寄る人はほとんどいませんでしたが、あらゆる角度からじっくり木棺を堪能してきました(笑)。

桜井茶臼山古墳を実際に見たのが1年前。実は良い写真が撮れなかったこともブログにアップが遅くなった原因の1つです。巨大であることはわかるけど柵に覆われていて、雑木林化していて、形が全くわからない状態でした。せめて柄鏡形状が垣間見れると良かったんですが。。。

柵の脇を歩き、

少し遠目からシルエットを眺めようとしてもわかりづらく、しばらくして柵が切れたところがあり墳頂を目指そうとしたんですが、立木で先になかなか進めません。

それでも進んでいくと、途中で橿考研の研究備品を発見。今も継続して調査中ということなんでしょう。

ということで現地フィールドワークでは古墳の形を捉えることは大変難儀で貴重な古墳に登ったという体験だけを大事にあとにしました。

●古墳の系譜の考え方について

桜井茶臼山古墳は4世紀初頭の古墳で、その位置づけは大王墓として系譜に入るか否かの視点で、大きく3つの考え方があります。

①大王墓の系譜に整理される

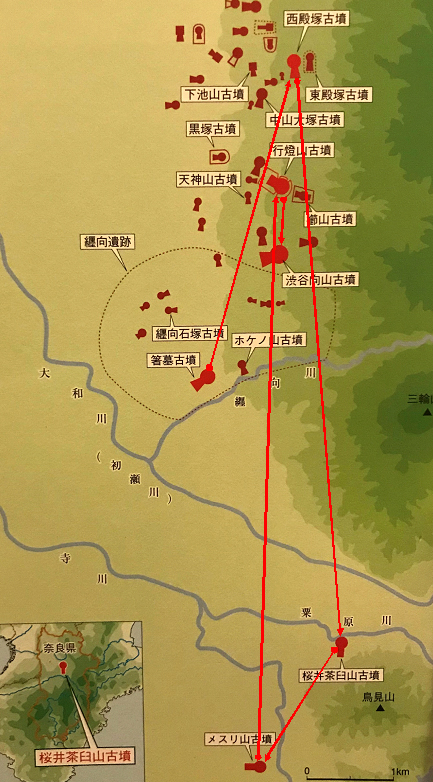

箸墓古墳-西殿塚古墳-桜井茶臼山古墳-メスリ山古墳-行燈山古墳-渋谷向山古墳

この説がもっとも主流であり、立地条件や、副葬品、墳形から位置づけられている

②大王墓の系譜に桜井茶臼山古墳は含まれない

箸墓古墳-西殿塚古墳-行燈山古墳-渋谷向山古墳

この説の根拠は箸墓古墳に見られる後方部が撥型に広がる形が異なる点

③大王墓の系譜を2系列で整理する

箸墓古墳-西殿塚古墳-行燈山古墳

-桜井茶臼山古墳-メスリ山古墳-渋谷向山古墳

この説は王権が2つ存在していたという意味ではなく、政治的な役割と祭祀的な役割の分離が1つの王権内に存在し、並列で大王墓が築造されたのではないか?という説

ちなみにこれらの古墳の位置関係はこのようになっています。主流の①の説で赤矢印を入れてみました。

①の説は立地面も考慮とありますが、果たして立地面で整合性はある?桜井茶臼山古墳は地名から別名"外山(とび)茶臼山古墳"とも呼ばれます。背後のそびえる鳥見山(とみやま)。山の辺の道にあるメスリ山以外の古墳は三輪山の古墳と言えるでしょう。

自分は立地条件の面から主流説である①は厳しいのではないかと思います。撥型である箸墓古墳と柄鏡式である桜井茶臼山古墳は、元々異なる系譜なのではないか?

なおその解明をさらに難しくしているのが、レポできてないメスリ山古墳の存在。メスリ山古墳が桜井茶臼山古墳の形式を正常進化の形で受け継いでいれば想定しやすいところが、メスリ山古墳は柄鏡式の前方後円墳でありながら、次世代な技術が導入されている気配がありこの点が悩ませるところでもあります。メスリ山古墳についてはまたの機会に。

なおもっと知りたい方へおススメとしては以下書籍です。

『ヤマトの王墓桜井茶臼山古墳・メスリ山古墳』千賀久著 新泉社

ブログ内でも地図とう転載させていただきました。桜井茶臼山古墳は桜井市の遺跡群の中では外れにあり、さらに訪問しても分かりにくい面があり訪れる方は少ないかと思いますが、これだけの規模の古墳に立ち入りできるというのは大変貴重なことであり、ぜひその体験をなされることをオススメします。

□桜井茶臼山古墳

■奈良県桜井市外山

■全長 200m

■築造時期 4世紀初頭